イボ(尋常性疣贅)

イボは、ヒトパピローマウイルス(HPV)が皮膚に感染してできる小さな硬い盛り上がりです。ウィルスが皮膚に入り込み、皮膚の細胞を増殖しながら硬いできものをつくります。

主な種類

尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)

手足に多く、表面がざらざらした硬いできもの。足底にでき、大きくなると歩くときに痛みを伴うこともある。タコやウオノメと思い、放置しているケースも多い。

扁平疣贅(へんぺいゆうぜい)

顔や手の甲に多く、平らなごく小さな盛り上がり。

感染経路

-

学校やスポーツクラブでの素足歩行

-

プールやお風呂の床

-

家族や友人との肌の接触

-

爪や皮膚をかきむしったときの自己感染(広がってしまう)

症状の特徴

-

表面がザラザラ、カサカサしている

-

時間とともに大きくなったり、数が増える

-

足裏のイボは皮膚の奥に入り込み、押すと痛い

-

表面を削ると黒い点(毛細血管)が見えることがある

治療

液体窒素療法(凍結療法)

マイナス196℃の液体窒素で凍らせてウイルス感染した細胞を壊す治療です。

1〜2週間おきに通院していただきますが、大きくなったイボは通院回数がかなりかかる場合があります。処置には痛みがあり、水ぶくれになることもあります。

外用剤

サリチル酸などで皮膚をやわらかくして削りやすくする方法。

当院ではイボが大きく硬い、またはお子様で液体窒素の痛みに耐えられない場合はスピール膏(サリチル酸絆創膏)を積極的に使用していただきます。

モノクロロ酢酸の塗布

モノクロロ酢酸は強い酸性を持つ化学物質で、イボに塗布することで腐食、壊死させる効果があります。

漢方薬(ヨクイニン)

ハトムギの種子から得られる生薬で、イボの効果があるとされています。扁平疣贅には効果が高い場合がありますが、尋常性疣贅では効果が高いとは言えず、補助療法として使います。

自宅での注意点

-

削ったり切ったりしない(尋常性疣贅は出血しやすいです)

-

家族とタオルやスリッパを共用しない

自然に治ることもありますが…

イボは自然に消えることは少なく、ウィルスですので増えることが多く、放置して大きくなると痛みが出る場合がありますので、特に手足に硬いできものがみられたら早めの受診をおすすめします。大きくなると治療にかなりの時間がかかることが多いです。

うおのめ(鶏眼)

たこと同様に圧迫や摩擦により、皮膚の中心に円すい状の硬い芯(角質の柱)ができるのが特徴。この芯が、歩くときに皮膚の深い部分を圧迫して強い痛みを生じます。

原因

- きつい靴やハイヒールによる足の圧迫

- 足の変形(外反母趾、扁平足など)による特定の部位への圧迫

特徴

-

表面はたこのように硬く、中心に硬い芯がある

-

歩くと強い痛みを感じることが多い

たこ・うおのめの治療

原因の除去

- 靴を見直す(サイズ、形、素材)

- 中敷きやクッションパッドなどで足への圧迫、摩擦を減らす

角質の除去

- 専用の器具(メス、コーンカッターなど)で硬くなった皮膚を削り取る

- スピール膏などで軟化させる

足の変形や歩き方の改善

- 5本指のソックス、インソール(足底版)、リハビリなどで負担を分散させる

市販の器具もありますが、足の皮膚をご自身で削ることは難しく、危険も伴いますので、ぜひご相談ください。同じ部位に繰り返すことが多いので、定期的な処置をおすすめします。 痛みのために、歩行に問題が生じ、膝や腰などに余計な負担がかかることもありますので注意が必要です。

たこ(胼胝)

皮膚に繰り返し強い摩擦や圧力がかかることで、皮膚の角質が厚く硬くなった状態です。

足の裏や手のひらによく見られます。

原因

足

合わない靴、硬い靴、長時間の立ち仕事や歩行など

手

楽器演奏、スポーツ(ラケット、バット)、自転車の運転、ペンなど

特徴

-

皮膚に硬く厚くなった面ができる

-

押すと痛みがあるが、うおのめより一般に痛みは軽い

-

中心に芯はない

たこ・うおのめの治療

原因の除去

- 靴を見直す(サイズ、形、素材)

- 中敷きやクッションパッドなどで足への圧迫、摩擦を減らす

角質の除去

- 専用の器具(メス、コーンカッターなど)で硬くなった皮膚を削り取る

- スピール膏などで軟化させる

足の変形や歩き方の改善

- 5本指のソックス、インソール(足底版)、リハビリなどで負担を分散させる

市販の器具もありますが、足の皮膚をご自身で削ることは難しく、危険も伴いますので、ぜひご相談ください。同じ部位に繰り返すことが多いので、定期的な処置をおすすめします。 痛みのために、歩行に問題が生じ、膝や腰などに余計な負担がかかることもありますので注意が必要です。

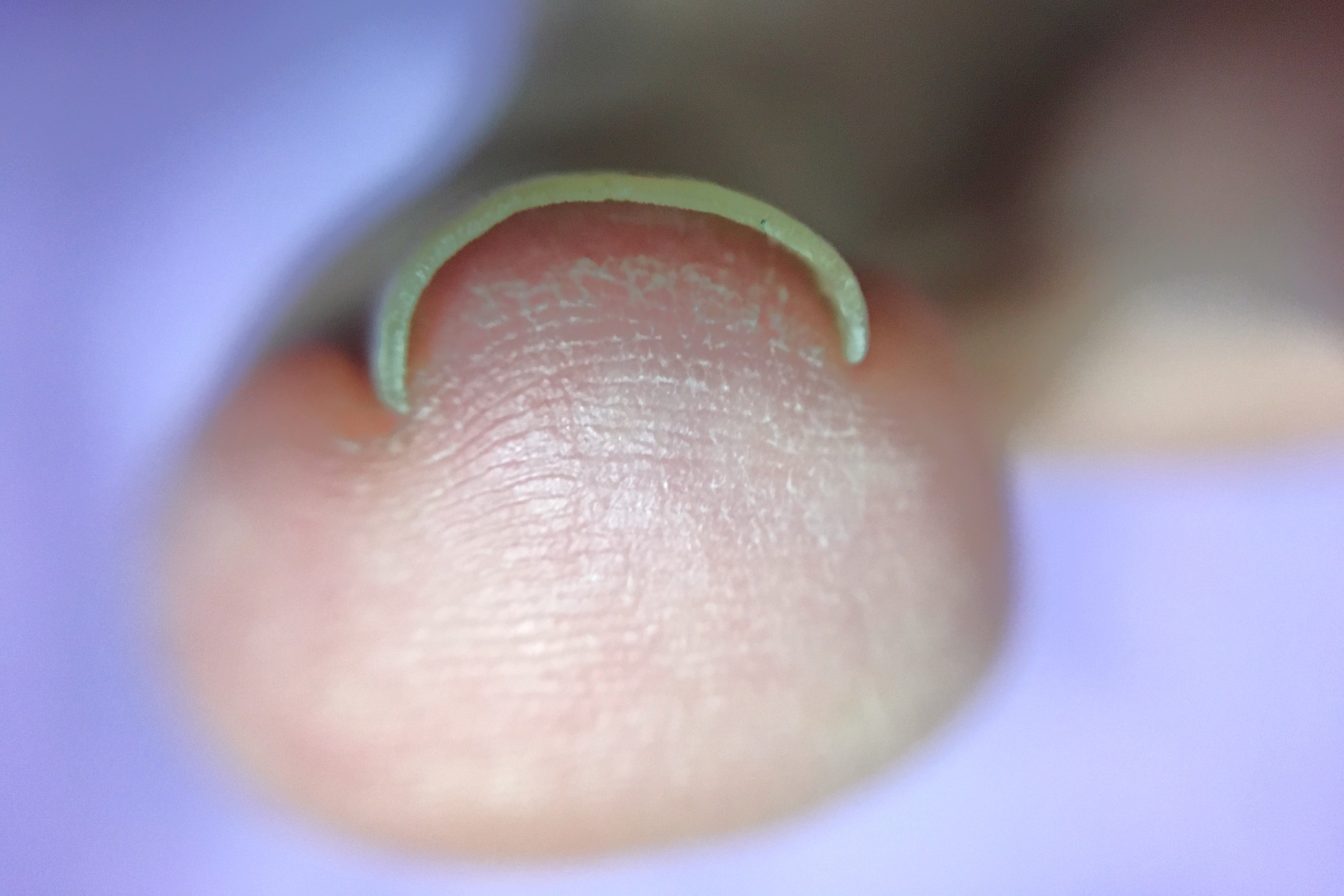

巻き爪・陥入爪

巻き爪は、爪の左右が皮膚を巻き込むように深く食い込んでいる状態です。陥入爪は、爪の切り残しなどが食い込んで皮膚を傷付け、炎症を起こしている状態です。巻き爪は陥入爪を発症するリスクになりますが、巻き爪ではなくても陥入爪になることがあります。深爪、特に爪の左右を深く切りすぎると巻き爪や陥入爪を発症しやすくなります。また、サイズの合わない靴やハイヒールなども巻き爪や陥入爪を発症するリスクが高いとされています。

陥入爪は激しい痛みを伴うことが多く、歩行が困難になるケースもあります。巻き爪も歩行時に痛みを起こすことがあります。また、陥入爪や巻き爪で痛みがある場合、できるだけ痛まないように歩くことで膝や腰に余計な負担がかかり、膝痛や腰痛を悪化させてしまうこともあるため、注意が必要です。

巻き爪

爪の左右が深く皮膚に食い込み、丸みが強くなり、巻いているような状態になります。「C」「の」のように強く湾曲してしまうケースもあります。歩行時や、入浴して爪が水分を含んで膨張すると痛みを起こすことがありますが、強い弯曲があっても痛みを起こさない場合もあります。

爪の左右が深く皮膚に食い込み、丸みが強くなり、巻いているような状態になります。「C」「の」のように強く湾曲してしまうケースもあります。歩行時や、入浴して爪が水分を含んで膨張すると痛みを起こすことがありますが、強い弯曲があっても痛みを起こさない場合もあります。

陥入爪

巻き爪や小さな切り残しの食い込みにより爪周辺の皮膚が炎症を起こしている状態です。化膿や肉芽形成により激しい痛みを起こすこともあり、歩行困難になるケースもあります。

巻き爪・陥入爪の治療

食い込んだ爪を除去する処置、内服薬・外用薬の処方やテーピングなどの保存療法など、健康保険適用の治療が可能です。また、自費診療ですが、ご希望があれば巻き爪のワイヤー法による治療も行っています。

保存療法

軽度の巻き爪では、外用薬やテーピングなどの治療を行います。また、陥入爪でも痛みがそれほどない場合には、炎症を抑えるための抗生物質や外用薬などを処方する場合もあります。治療の際の痛みはありませんが、治癒までには長期間かかります。

爪切り術

局所麻酔を施した上で、膿や肉芽、爪の切り残しなどをきれいに除去します。外来で受けられる外科処置です。この治療を受けた場合、当日は患部を水に濡らすことはできないため、入浴は控えて頂きます。

部分抜爪

局所麻酔を施した上で、巻き爪で食い込んでいる部分を根元の爪母から切除します。外来で受けられる外科手術であり、当日は患部を水で濡らすことができず、入浴を控える必要があります。また、術後出血のリスクを抑えるために飲酒や運動も行わないようにし、翌日は経過観察のための受診が必要になります。

巻き爪のワイヤー法

巻き爪は痛みを起こすことも多く、陥入爪を併発するリスクも高くなります。また、爪周囲の皮膚が盛り上がる肉芽形成を起こし、整容的なお悩みにつながるケースもあります。健康保険適用されないため自費診療となりますが、当院ではドイツで開発されたVHOワイヤーによる巻き爪治療が可能であり、ご希望される方に行っています。治療中の日常生活への制限も特になく、痛みもないことから、心身への負担が少ない治療が可能になります。

なお、巻き爪が指先部分だけでなく、根元近くまで巻いている場合も、ワイヤーを1ヶ月ごとに掛け替える治療を長期間続けることで改善が期待できます。

ワイヤー法を受ける際の注意点

爪が薄く割れる可能性がある場合など、状態によってワイヤー法が不可能なケースがあります。

また、水虫がある場合には、水虫治療を行って治癒するまで、ワイヤー法による治療はできません。

なお、ワイヤー法の治療を受けている期間中に、皮膚へワイヤーが食い込む、爪が割れた、ワイヤーが飛び出したなどを起こした場合には、できるだけ触れず速やかに受診してください。

費用

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 準備中 | 準備中 |